【摘要】基于中国式分权结构的政府竞争是中国经济高速增长的重要原因,也是当前中国经济和社会发展面临的一系列重大挑战的根源。通过中央政府与地方政府之间的一个委托一代理模型,我们分析了在中国式的分权结构下,基于“增长”绩效的政绩考核在特定历史阶段的合理性,并讨论了它在中国改革时序中的两种不同效果。给定地方政府负有“增长”与“发展”的双重任务,中国改革的初始状态—“增长”与“发展”双重不足—决定了“增长”与“发展”在中国改革的前半段是可以互相补充的。在“增长”与“发展”互相补充的绩效模式下,均衡的激励合约仅仅取决于两种绩效在考核成本上的对比,这就是为什么GDP在事实上成为地方政府竞争的标尺。但是,随着改革一次性潜力的释放,“增长”与“发展”的绩效组合逐渐逼近资源约束下的绩效可能性边界,二者开始呈现出互相替代的绩效模式。在新的绩效模式下,“增长”绩效的提升以牺牲“发展”绩效为代价,“增长”与“发展‘’出现分野。因此,中国改革过程中前后相继的两种不同绩效模式解释了为什么“为增长而竞争”在中国改革的前半段是“趋好的”,而在后半段却是“趋坏的”。

【关键词】地方政府、增长、政绩考核

中文分类号:F120. 3文献标识码:A

一、引言

中国经济在过去30年内所取得的巨大成就是有目共睹的。理解中国经济高速增长的一个重要视角是中国式的分权结构。关于分权式改革的好处,经济学界已经出现了不少这方面的理论文献和实证文献(Maskin and Dewatripont,1995;Qian、Roland,1998;Qian、Roland and Xu,1988,1999 ; Qian and Weingast, 1997 )。这些研究的一个主要观点就是“保护市场的联邦主义”( Market-Preserving Federalism)可以为经济发展提供一个良好的政治基础。他们认为,分权化导致对经济的推动作用不仅发生在18世纪的英国和19世纪的美国,而且同样发生在当下的中国。与非洲和拉美国家不同,中国的官僚体系不但具有组织经济建设的经验和能力,而且具有庞大、细密和高度组织化的资源系统和关系网络,这为政府参与经济建设提供了可能。因此,对于中国来讲,问题不在于官僚体系是否有能力来培育经济增长,而在于是否有恰当的激励来实现这种能力(Oi,1995 ),中国式分权为地方政府发展经济提供了这种激励,这成为中国经济增长的一个独特原因。

在分权化这一主题下,很多学者论证了地方政府在促进经济增长过程中的作用,比如类似联邦制的分权结构增强了政府间的相互制约,从而使国有企业的预算软约束趋于硬化(Qian and Ronald, 1998; Li, D. D and Liang,1998);比如地方政府(尤其是浙江、广东和福建等沿海省份)在政治环境对民营企业和私人企业发展不利的情况下,通过非常规的政策操作帮助民营企业渡过难关(樊纲、陈瑜,2005展; Wenhong Chen, 2007 )。事实证明,在20世纪90年代初开始的国有企业民营化的浪潮中,地方政府正是其中的重要推动者(张维迎、栗树和,1998)。另外,在一个分权结构下,为了吸引投资,发展经济,改善执政绩效,地方政府会加大对基础设施的投人(Treisman , 2004 ),这解释了为什么中国最终拥有了良好的基础设施(张军,2007;王世磊、张军,2008)。很明显,如果离开对中国式分权的考察,就很难理解为什么地方政府会在经济增长和社会发展中发挥着如此重要的作用。

当然,分权化并不是有百利而无一害的,对中国式分权的批评由来已久。在这些批评中,一个重要的观点是,分权化改革导致地方政府投资竞赛,以及投资竞赛带来经济增长的质量下降,经济增长与社会发展脱节等问题。早在1990年,沈立人和戴园晨就指出,财政分权带来了国内市场封锁和所谓的“诸侯经济”。杨格(2000)指出,由于市场封锁和地区竞争,区域之间会出现投资结构扭曲和产业扭曲的现象。在中国式分权下,各个地区为了能够在未来的竞争中获得谈判优势,往往倾向于全面的产业投资,尤其是在资本密集度高的产业(如钢铁、汽车、高科技)投资,导致投资膨胀和重复建设(陆铭、陈钊、严冀,2004主)。另外,内嵌于政治结构中的晋升制度也强化了地方官员对高增长的偏好,这导致中国粗放和扭曲型的经济增长(周黎安,2004, 2007)。贺振华(2006)通过“寻租”来解释过度投资和地方保护,在地方官员存在“寻租”行为时,地方的最初决策产能大于后期实际利用的产能,造成产能过剩,进而引发地方保护主义。类似地,郭庆旺、贾俊雪(2006)在一个三阶段序贯均衡模型下分析了地方政府行为对宏观经济稳定的冲击,分析表明,地方政府在财政利益和政治晋升的双重激励下,总是存在着(引进)投资的强烈动机,从而引发企业投资冲动,导致对宏观经济的冲击。根据秦朵和宋海岩(2003独)的一项研究,资本价格对投资需求几乎无影响,而且投资在各地方之间存在互相攀比的网络效应。

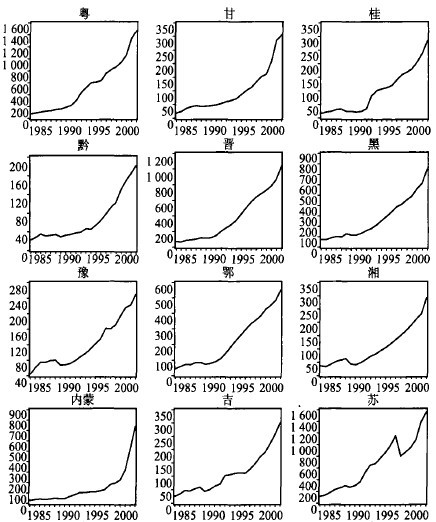

投资膨胀导致中国的经济增长质量下降。张军(2002a, 2002b,2005)、李治国、唐国兴(2003)发现,中国的资本一产出比、资本一劳动比、ICOR在20世纪90年代以后显著上升,相反,全要素生产率(TFP)在整个90年代也是持续走低,而这些增长核算的总量特征正是经济增长质量下降的表现。饶有趣味的是,上述变化并不仅仅发生在中国经济增长的宏观层面,而且也反映在地方经济的层面。在图1中,我们看到在20世纪90年代以后,各个省份(直辖市、自治区)的实际固定资产投资都显著上升了。这意味着中国经济中存在着投资膨胀的体制因素(张军,2002;Sun,1998 ; Rawski , 2002 ),而且这一因素深深地嵌人在中央与地方之间的权力架构之中。根据中国社会科学院经济研究所经济增长前沿课题组(2005)对中国和东亚国家投资效率的一项比较研究表明,中国经济高投资驱动的持续性正在受到威胁,固定资产投资效果系数在1992年以后持续下降。秦朵、宋海岩(2003)使用1989} 2000年中国分面板数据证实和测度了中国固定资产投资的非均衡水平。他们的研究结论表明,投资的非均衡水平就是固定资产投资与国民生产总值之比。根据这一结论,投资的非均衡性无疑是中国经济中的一个非常显著的宏观特征。

1984一2004年各省《市、自治区)实际固定资产投资变动趋势(单位:亿元)

数据来源:实际固定资产投资数据由各年名义值平减后得出。其中名义值来自《中国统计年鉴》各年,1983一1999年的平减指数参考了刘明兴的计算(由于中国统计部门从1991年之后才公布固定资产投资价格指数,以前年度的无法获得,所以很多学者构造了自己的折算指数,甚至产生了关于折算问题的专门研究,刘明兴的数据是其中一种,这套指数未公开发表,在此向刘明兴致谢。),19992004的平减指数由作者根据官方公布的固定资产投资价格指数计算得出(1978年不变价格)。

除了投资膨胀与投资效率下降之外,投资驱动型经济增长方式导致的宏观累积成本也开始凸显。联合国《中国人文发展报告》指出,环境问题使中国损失了GDP的3. 5%一8% (UNDP, 2005)。易正(2003)以生态经济学的方法对中国经济粗放增长的代价进行了计算,结果显示,中国1997年的生态成本是GDP的两倍。任保平和白永秀(2004)的文章也表明,经济发展成本的绝对量呈上升趋势。另外,政府通过各种扭曲性政策为生产型企业提供了各种政策性支持,以政策性支持为基础的粗放增长产生了大量的宏观成本(中国社科院经济研究所经济增长前沿课题组,2005),比如银行体系高额的坏账积累(李扬、彭兴韵,2005),重复建设导致的资源浪费(杨格,2000;陆铭,2004),环境污染和资源开发过度等(北京大学中国经济研究中心宏观组,2004),内需不足的畸形经济增长、高能耗,地区增长不平衡程度的加深,以及在此基础上对经济增长可持续性的威胁等。王永钦、张晏等(2007)细数了中国分权式改革的得与失。他们认为,经济分权与政治集权为代表的中国式分权是中国前一阶段改革成功的关键因素,但是,中国式分权内在的激励机制又导致了后续的发展困境,比如城乡分化、市场分割和公共品的供给短缺等。

虽然我们无法在分权化改革与所有重要的社会绩效之间建立内在的联系,也不能用中国式分权解释中国经济社会变革过程中出现的所有变化和特征,但是,分权无疑是理解这些变化和特征的一个关键性变量,这已为大量的文献所证实。从规范的角度来看,已有的文献对中国式分权的评价呈现出了一个时序上的分化过程,这突出地表现在,早期的研究倾向于认为中国的分权化改革为经济高速增长提供了强有力的体制支持,而后期(尤其是近期)的研究却更多地关注分权化改革的负面影响。在实证的层面,以上两种观点都有大量证据支持,这就增加了我们对中国式分权进行评价的难度。这需要将对中国式分权的理解置于中国社会特定的发展阶段,从而回归历史评价的基本立场,这一点构成了本文分析的主旨。本文的基本框架建立在中央政府与地方政府之间的一个委托一代理模型上,我们认为,中国式分权的特征在于向下分权与逆向的政绩考核相结合,而这是造成分权效果在改革过程中的时序分化的重要原因。

二、模型:中国式分权下的政绩考核

(一)模型的描述

如果我们将庞大的官僚体系看做一个组织的话,那么对组织中各单位的绩效进行评估就是组织活动中不可缺少的内容之一(Light, 2006)。在中国特色的行政架构下,地方政府(官员)权力的合法性在很大程度上来自中央的授权,因此,将中央政府与地方政府之间的关系置于一个委托一代理模型中进行讨论是合适的。在中国式的分权结构下,地方政府具有组织地方经济和社会发展的权利和资源,但在政治上却要对中央负责,即“政治集权、经济分权”(王永钦,2007基)。“对上负责”意味着地方政府必须接受来自中央政府的绩效考核。根据分析的需要,我们把中央与地方之间的关系特征化为一个多任务(Muti-task)的委托一代理模型(Dewatripont,Jewitt and Ti-role , 1999)。在多任务委托一代理框架下,地方政府一方面要负责地方的经济事务,另一方面要负责地方的公益性事务和社会事务,并通过在两类事务上的努力来提高辖区的经济增长水平和社会发展水平。为了方便讨论,我们把地方政府投人经济事务的努力称为“增长”努力,而把投人公益和社会发展事务的努力称为“发展”努力。①相应的,地方政府的绩效也被分为两类:一类是“增长”绩效,另一类是“发展”绩效。②中央政府根据观测到的绩效组合水平对地方政府进行支付。

我们假定地方政府具有从事“发展”与“增长”的权力和资源,这一点在中国式的分权结构下无疑是成立的。另外,地方政府的努力是二维的,这可以特征化为e=( e1,e2 ),其中e1和e1分别代表地方政府(官员)在“增长”和“发展”活动中的努力水平。C(e1,e2)是地方政府的努力成本,C' >0, C'>0。B(e1,e2)是努力的期望收益,B' > o , B' < 0。地方政府努力产生的信息向量为 (x=μ(e1 ,e2 ) +€,其中μ:R2+ →R2是凹函数,表示两个努力变量决定了两个信息量,:为服从标准正态分布的观测误差,协方差矩阵为二,这种情况可以表示为:

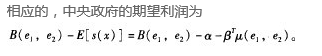

在这里μ1为在“增长”努力e1下所产生的“增长”绩效,μ2为在“发展”努力e2下所产生的“发展”绩效,【插入图片01】 。假定中央政府是风险中性的,地方政府是风险规避的,且风险规避系数为常数,努力成本C(e1 ,e2 )为货币等价物。如果地方政府的激励合约为s(x)=α+βT x,其中βT =(β1 ,β2)那么,地方政府的确定性等价收人为:

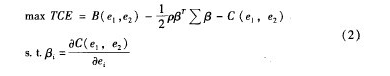

为简化分析,我们假定μ(e1, e2)=(e1, e2)T 即信息量为 ,如果所有的e1严格为正,激励相容约束转化为 .中央政府的最优规划可以写为:

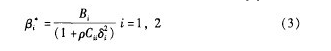

这样,中央政府在满足地方政府激励相容约束的条件下确定最优激励合约厂,实现总确定性等价收人(TCE)的最大化。激励相容对于我们的讨论是非常重要的,因为我们是在中国式分权的框架下讨论地方政府的行为。在经济分权的情况下,地方政府具有在辖区组织经济建设和社会发展的资源和权利,因此,中央政府的目标必须通过地方政府达成,这里隐含着激励相容的约束条件。在地方政府两种努力互相独立的情况下,解(2)式可得中央政府的最优激励合约为:

(二)政绩考核

在中央一地方的委托一代理链条中,地方政府的绩效压力直接来自中央。我们在前面通过求解一个委托-代理模型得到了最优激励合约s=∑βi*·μi,但对政绩考核中的信息因素却未做分析。事实上,信息在政绩考核中的作用是非常关键的。不同的绩效指标对应着不同的考核成本,而考核成本又取决于中央与地方在相关绩效指标上的信息结构。由于地方政府处于代理链条的下方,因此有理由认为它对辖区内的绩效水平有着更为丰富和更为真实的信息。但是,中央政府对各个地方的实际绩效水平并不清楚。为了使激励合约、可执行,中央政府需要投人资源以度量地方政府的绩效水平。由于“增长”绩效是一个数量型的指标,因此对它的测量和评估是成本很低的,中央政府可以借助于业已建立的国民经济统计体系对地方政府的“增长”绩效进行度量。基于这个认识,我们假定中央可以轻易地测量到地方的“增长”绩效,因此中央观测到的“增长”绩效近似于实际的“增长”绩效。但是,当转向对“发展”绩效的测量时,问题变得复杂起来。因为“发展”绩效是一个质量型指标,而度量一个包罗万象的质量型指标需要大量的信息,这些信息是中央政府所不具备或者不完全具备的。而且,在政府绩效考核中存在着严重的信息拥堵问题。信息拥堵是威廉姆森(1991)提出的,它不仅指交易各方在相关交易上存在信息不对称,而且意味着无法在可承受的成本范围内证实有关的交易状态。尽管中央对政府(官员)的考核中实际上已经纳人了对民生和社会发展问题的考虑(比如基于民意调查的官员任免),但由于度量费用过高,以及缺乏相互印证的可能性,一直缺乏明确的指标体系。基于度量费用的考虑,中央观测到的“发展”绩效往往离散于“发展”绩效的实际水平。基于以上讨论,我们认为“发展”绩效较之“增长”绩效更难度量,即【插入图片02】。根据(3)式,度量误差时与最优激励合约的结构是相关的。在其他因素不变时,【插入图片03】 负相关。这意味着在一个均衡的激励合约中,“增长”绩效的权重大于“发展”绩效的权重,即【插入图片04】。这样一个不平衡的激励结构必然导致地方政府强烈的“增长”倾向,地方政府会将努力引向对“增长”绩效的改善上而忽视对“发展”的改善。但是,根据霍姆斯特龙(Holmstrum)和米尔格朗(Milgrom,1991)的讨论,为了克服地方政府“唯增长”的行为倾向,中央政府应该弱化对“增长”绩效的激励,甚至应该采取一个固定支付合约,以便保证地方政府能够投人起码的“发展”努力。

三、绩效模式转换与增长危机

(一)两种绩效模式

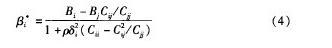

尽管固定支付在一定条件下可以保证地方政府对“发展”问题给予起码的关注,然而,我们并没有在现实中观察到中央政府对地方政府的固定支付。中国改革固定支付可以保证地方政府投人更为均衡的努力组合,但却牺牲了地方政府从事经济建设和社会发展的巨大潜能,而后者对于一个举国上下充满赶超主义文化的社会来讲,似乎是更为重要的。事实上,从1980年的“财政分灶”开始,中央与地方之间在事实上存在一个明确的激励合约。那么,难道中央政府就不担心地方政府过度重视“增长”绩效而忽视“发展”绩效吗? 根据前面的分析,如果“发展”努力与“增长”努力的成本函数互相独立,即Cij=0, i≠j,那么中央政府确定的最优线性激励合约为【插入图片05】。很明显,当地方政府的两种努力互相独立时,中央政府可以对“增长”绩效和“发展”绩效分别激励,激励的强度取决于βi*。 这样,我们得到了中央政府对地方政府的最优激励合约,即【插入图片06】。但是,努力变量在地方政府的成本函数中并不是互相独立的(即Cij≠0)。当Cij≠0时,中央政府制定的最优激励合约为:

根据(4)式,交叉偏导数Cij≠0对于最优工资合约s(x)的决定是有意义的,因为努力成本C(e)为严格凸函数,所以Cii>0。根据上式:(1)Cij < 0(“增长”努力与“发展”努力互补)时,∣Cij∣越大,βi(βj)也越大,进而ei(ej)越大。这意味着在存在努力互补的情形下,“增长”努力与“发展”努力存在互相强化的关系。因此,“增长”努力在这种情形下的作用是双重的,“增长”努力一方面导致“增长”绩效的提高,另一方面导致“发展”努力的边际成本下降,进而促进了“发展”绩效的提升。(2)当Cij>”0(“增长”努力与“发展”努力互相替代)时,根据霍姆斯特姆和米尔格罗姆(Holmstrom and Milgrom,1991)的讨论,对“增长”努力的激励应该弱化,因为较高的激励将导致地方政府只关心“增长”,忽略“发展”。

由于我们的模型是对称的,因此容易推断出地方政府优先采取“发展”策略时的情形。“发展”优先的策略意味着地方政府率先投人“发展”努力,导致“发展”绩效的改善,在Cij<0 cij=''>0时,“增长”努力与“发展”努力存在替代关系,因此发展努力会导致“增长”努力的投入减少,最终导致“增长”绩效的下降。

很明显,如果地方政府在“增长”与“发展”策略上的选择是自主的,那么地方政府在理论上存在两种绩效改善策略:(1)优先投人“发展”努力,在Cij < 0时,同时改善“发展”绩效和“增长”绩效,而在Cij> 0时,通过牺牲“增长”绩效来改善“发展”绩效;(2)优先投人“增长”努力,在Cij< 0时,同时改善“增长”绩效和“发展”绩效,而在Cij> 0时,通过牺牲“发展”绩效来改善“增长”绩效。

(二)政府偏好类型与绩效组合的均衡

我们习惯用“积贫积弱”一词来形容近代中国。事实上,“积贫积弱”不仅是近代中国社会的一个特征,而且也反映了中国改革过程中、尤其是改革初期的基本状况,尽管纵向来看,中国在经济增长和社会发展方面已经取得了令人瞩目的成就。基于这个原因,我们认为,在转轨初始阶段,中国社会不仅是“增长”不足的,而且也是“发展”不足的。在“增长”不足与“发展”不足并存的情况下,地方政府的辖区中存在大量未被利用的“增长”机会与“发展”机会,此时地方政府努力的成本函数具有Cij < 0的性质,“增长”绩效的改善会自然带来“发展”绩效的改善。随着“增长”绩效的提高,地方政府可以动用更多的经济资源用于提高“发展”绩效,比如救助贫困、促进就业、普及教育、改善医疗卫生条件等。在这里,“增长”努力首先带来“增长”绩效的提高,高“增长”绩效转而为“发展”绩效的改善创造了有利的条件,使得地方政府提高“发展”绩效的边际成本降低。同样,在“增长”与“发展”双重不足的情况下,“发展”努力也会导致“增长”努力的边际成本下降,从而促进增长绩效的提升。比如,教育的普及和卫生医疗状况的改善,可以为经济增长提供可供利用的人力资本,政府救助贫困的努力在事实上也扩大了经济增长赖以为继的需求基础,基础设施的建设也改善了投资环境,为招商引资创造了条件(张军,2007略) 。从经验上看,中国经济高速增长的过程,同时也是贫困人口逐渐减少、实际就业率逐渐提高、教育逐渐普及、预期寿命逐渐提高、民众的物质文化需求逐渐得到满足的过程,这表明“增长”绩效与“发展”绩效的改善是交织在一起的。

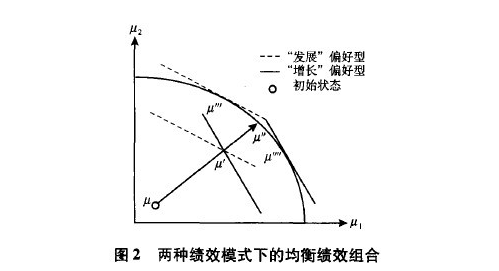

为了便于说明以上论点,我们假定“发展”绩效与“增长”绩效是政府的产出,那么在资源给定的情况下,地方政府存在一个绩效可能性边界。绩效可能性边界具有负斜率,表明两种绩效之间是互相替代的(见图2)。从理论上讲,一个现实的绩效组合可以位于绩效可能性曲线以内(包括绩效可能性曲线)的任何位置。如果我们采用帕累托的效率观,那么现实的绩效组合越靠近原点,表明对资源的使用越没效率;绩效组合越远离原点,表明对资源的使用越有效率;而在绩效可能性曲线之上的绩效组合完全符合帕累托效率标准。拜点位于绩效可能性边界内部,代表“增长”与“发展”双重不足并存的状态,此时Cij < 0。根据前面的分析,在Cij < 0的情况下,“增长”绩效与“发展”绩效是互补的。为了简单,我们假定“增长”绩效与“发展”绩效的关系是线性的。以拜点为例,随着“增长”努力的提高,“增长”绩效开始提高,相应的,“发展”绩效也开始提高,而“发展”绩效又反过来促进了“增长”绩效的提高,直至达到绩效可能性边界上。当地方政府的绩效组合位于绩效可能性曲线之上时,地方政府努力的成本函数呈现出Cij > 0的特征,“发展”绩效与“增长”绩效呈现出相互“替代”的模式。

以上分析表明,“增长”绩效与“发展”绩效会随时间推移而表现出不同的阶段特征:在初始阶段,随着经济不断增长,社会的整体福利状况得到改善(μ→μ')。因此,尽管中央政府对“增长”绩效和“发展”绩效都有偏好,但是,考虑到“增长”绩效与“发展”绩效是互补的,因此只需要对其中一种“绩效”指标进行激励即可。对于“发展”偏好型的政府,其无差异曲线更为平缓(虚线),对于“增长”偏好型的政府,其无差异曲线更为陡峭(实线)。但是,在“发展”与“增长”双重不足的绩效模式下,不同偏好类型的政府所对应的均衡点是完全一样的(如μ’)。如果我们认为地方政府对“增长”和“发展”的相对偏好依赖于中央政府给出的激励合约,那么很明显,激励合约的结构在Cij < o时是不影响均衡的绩效组合的,均衡的绩效组合完全取决于“增长”与“发展”之间的变动模式。给定激励合约的机构不影响均衡的绩效组合,那么中央政府会倾向于选择度量成本最低的激励合约形式。由于“增长”绩效较之“发展”.绩效具有更低的度量成本,因此,基于“增长”绩效的激励合约成为中央政府的最优选择,而不管这个激励合约本身是基于“财政分成”(Li and Zhou,2005;傅勇和张晏,2007)还是基于“政治晋升”( Maskin , 2000;周黎安,2004 , 2007 )。但是,当绩效组合沿μ→μ”即上升到绩效可能性曲线之上时,地方政府的偏好类型开始对均衡绩效组合产生影响。对于“发展”偏好型政府,均衡的绩效组合位于μ’’’,这意味着地方政府采用了以牺牲“增长”来改善“发展”的绩效模式;而对于一个“增长”导向型政府,均衡的绩效组合位于μ””,这意味着地方政府采用了以牺牲“发展”来改善“增长”的绩效模式。我们已经假定地方政府的偏好由激励合约决定,那么在激励合约侧重“增长”绩效时,地方政府由于对“增长”的偏好而导致对“发展”的忽视。如果中央政府在时序上更早地采用了基于“增长”绩效的激励合约,那么,当“增长”与“发展”之间出现冲突之时,地方政府的“增长”惯性将导致对“发展”绩效的损害,“增长”与“发展”开始出现分野。

四、中国的绩效模式:一个例证

改革开放以来,中国在经济增长方面取得的成就是有目共睹的。伴随着经济的快速增长,中国在社会发展方面取得了巨大的进展。根据联合国发展计划署(UNDP)的统计,中国的人文发展指数在过去20年有了大幅度的提高。与同等经济发展水平的其他国家相比,中国人文发展的程度属于较高的水平。按照现行汇率计算,21世纪初中国的GDP为800一1000美元之间,已经走出低收人国家行列而进人下中等收人国家的平均水平。与此对应的是,在过去的30年中,中国人口的预期寿命增加了8岁,2000年中国人口的预期寿命为71岁,而发展中国家的平均水平为65岁,中国已经明显超出发展中国家的水平,达到了中等收人国家的平均水平(UNDP,2003)。中国的一些健康指标也显示了其成功的一面,2001年中国婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率分别为31%。和39%,而同期发展中国家的平均水平分别为61%和89%。,中等收人国家的平均水平为31%。和38%。(uNDP,2003)。由此可见,中国的情况也明显好于发展中国家的平均水平,与中等国家水平不相上下。中国的初等教育在发展中国家中也有突出的表现。根据UNDP各国可比的统计口径,2000年中国的小学人学率为93%,比发展中国家高出11个百分点,与中等收人国家持平(UNDP,2003)。2002年中国的成人识字率为85.8%,青年识字率为98%。相比之下,印度的数字仅为58%和73%,发展中国家的平均水平分别为75%和85%,中等收人国家分别为86.6%和95.4%(UNDP,2003)。

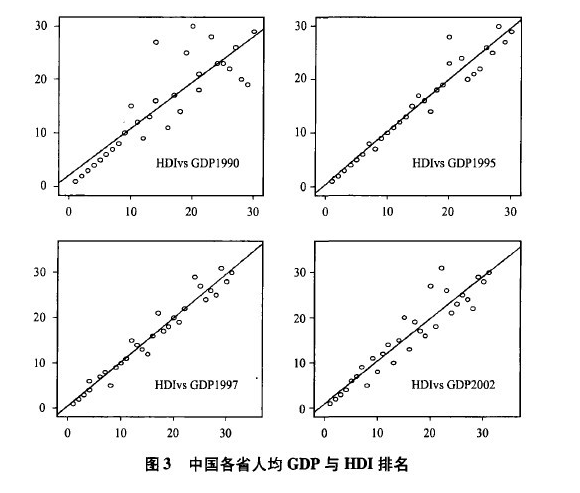

上面描绘了中国社会发展受益于经济增长的情况。但是,随着“增长”与“发展”由互补型的绩效模式逐渐走向替代型的绩效模式,“增长”与“发展”之间出现分野。我们借用UNDP所统计的人文发展指数与人均GDP来说明中国社会过去是如何受益于经济的持续增长,而在近期又是如何遭遇深刻的发展危机的。图3是中国各省人均CDP与HDI排名的散点图。在分税制改革前的1990年,二者之间的相关程度并不算很高(R2=0.74680,残差平方和=564.9971)。1992年之后,随着邓小平关于重点抓经济建设的讲话代替了关于改革的政治经济学争论,中国经济出现了新一轮的增长高潮。与此对应的一个现象是:在改革走过17个春秋之后的1995年,中国各省的人均GDP与人文发展指数之间的相关性变得更高了(R2=0.94159,残差平方和=131.2781),1997年,二者之间的相关性有小幅提高(R2=0.95654,残差平方和=107.2217)。这说明在特定的阶段,“发展”绩效与“增长”绩效是互相促进的,因此,“增长”绩效与“发展”绩效的排名倾向于一致。这一点与我们在Cij<0下的推论是一致的。

但是,随着绩效组合逐渐靠近绩效可能性边界,“增长”绩效与“发展”绩效之间会产生冲突。在这种情况下,最终的绩效组合取决于地方政府在“增长”和“发展”之间的相对偏好。在“增长”优先的策略下,地方政府会牺牲“发展”以追求“增长”(μ→μ”→μ””),在“发展”优先的策略下,地方政府会牺牲“增长”以追求“发展”(μ→μ”→μ’’’)。显然,在μ”之后,“增长”与“发展”之间出现分野,这正好与我们对当下中国的观察是一致的。到2002年,中国各省的人均GDP与人文发展指数之间的相关性开始下降(R2=0.U88345,残差平方和=289. 0480 )。

注:纵轴表示各省人均GDP排名,横轴表示各省人文发展指数(HDI)排名。斜线为以各省HDI为自变量、以各省人均GDP为因变量的回归曲线。数据来自联合国开发计划署(UNDP)《中国人文发展报告》1997/1999/2002/2005各年。

“增长”与“发展”具体在何时开始分野是一个需要实证的问题。但是,已有不少研究表明,中国改革的整体绩效在时序上确实存在一个显著的模式。比如张军(2002a)的一项研究表明,由于得益于农业改革的成功和乡镇企业的快速进人,中国经济改革的前10年是增量改革集中释放静态收益的时期。在本文中,静态收益表现为绩效组合由初始点移向绩效可能性边界的过程。在这个过程中,中国在经济增长、就业增长、社会发展方面取得的成就非常巨大;但是在中国经济改革的后半段,过度投资的现象开始出现,经济增长质量开始下降。熟悉中国经济的读者都知道,1990年代中后期正是中国经济从短缺走向过剩、各种结构性矛盾开始凸显、“增长”绩效与发展“绩效”开始背离的分界点。正是在这个背景下,中国开始出现不同于“市场”、“经济建设”等“增长”理念的“保护性反向运动”(王绍光,2008),比如全社会开始担忧经济增长的可持续性,开始重新思考环境保护与生态建设问题,开始倡导和谐社会和科学发展观。

五、结束语:走向和谐的增长?

以前的研究通常认为在中国式的分权结构下,特殊的激励和升迁机制会导致地方政府(官员)为增长而竞争。地方政府热衷于“增长”竞争在改革的前半阶段促进了经济增长和社会发展,在后一阶段导致了严重的“增长”弊病。“增长”与“发展”的分野已经为中国当下的经验所证实,而且也反映在大量的研究文献中。但是,对这种“分野”的解释尚不清晰。本文认为,“增长”导向型的激励机制本身并不是“增长”弊病的充分条件,正像事实所表明的那样,基于GDP的政绩考核在中国改革的前半段是“趋好”的。给定中国改革的初始条件—“发展”与“增长”双重不足—“增长”与“发展”会产生互相强化的作用。后来的事实证明,这大概正是发生在中国的故事。但遗憾的是,这并不是故事的全部,随着“增长”绩效与“发展”绩效的逐步逼近在资源和察赋约束下的绩效可能性边界,原有的基于GDP的政绩考核制度必然带来各种各样的“增长”弊病,环境危机、社会危机、增长危机逐渐浮现。在中国经济转型的后期阶段,“趋坏的竞争”开始出现了(张军,2008) 。

正像理论家总结的那样,中国改革成功的关键在于“把激励搞对”和“让市场起作用”。分权式改革正是在政府体制内模拟了一个竞争性的市场机制—政府竞争。政府竞争成为我们理解中国过去改革之所以成功的重要视角。但是,正如我们在讨论一般意义的市场时遇到的情况一样,地方政府竞争同样会带来自己的问题。在增长导向型的激励合约下,地方政府势必为增长而竞争。为增长而竞争在不同的绩效模式下导致了趋好与趋坏两种不同的结果。但是,中国经济所面临的增长之痛并不在于嵌人政治架构中的竞争与激励,而在于中国式分权的特殊性,即经济社会事务的分权与政治、人事任免的集权。在政治和人事任免集权的体制下,地方政府(官员)势必面临着来自中央政府自上而下的绩效考核。给定自上而下的绩效考核机制、给定两类绩效指标不同的考核成本、给定中国社会强烈的赶超主义文化,那么基于“增长”绩效的激励合约成为中央政府的惟一的选择,也成为当前中国增长之痛的重要原因。

从理论上讲,在一个有效的民主政体下,政府的绩效是由辖区的选民基于投票制度来决定的,而选民对身处其间的社会具有充分的信息,无论是“增长”绩效还是“发展”绩效,选民都有感同身受的体会和察觉。因此,从对信息利用角度讲,“自下而上”的绩效考核具有天然的优势,尽管民主制本身也有自己的局限。作为一个对比,给定中国特有的政治结构,给定地方政府的权利合法性来自中央,那么由中央政府与地方政府之间的委托一代理关系决定的“自上而下”的政府绩效考核将会长期存在。在这种情况下,即使重塑政绩考核制度,比如引人社会发展指标,但由于自上而下的考核需要中央政府汇总、处理、分析大量的绩效信息,在成本约束下,绩效指标将被地方政府(官员)通过各种方式操纵和消解。因此,重建政府的政绩考核机制并不是一个孤立的问题,而是深嵌于中国的政治体制之中。

卡尔•波兰尼(Karl. Polanyi )在《大转型:我们时代的政治与经济起源》中曾经对“市场社会”进行了有力的批评。正如斯蒂格利茨所言:“波兰尼所提出的问题和视野并没有丧失它的卓越性……他常常让人感到,他直接在针对当下的问题发言。”本文的讨论同样可以被置于波氏“市场社会”的语境之中,只不过在我们将问题转向政府时,“市场社会”相应的转变为“市场政府”。事实上,对于地方政府来讲,无论“竞争”还是“绩效”,其所具有的市场意味都是相当浓厚的,以致有人认为,中国地方政府在经济转轨过程中甚至是按照“公司化”的模式运作的,即所谓的“地方政府公司化”。基于“增长”绩效的地方政府竞争导致了中国在相当一段时间内“有经济政策而无社会政策”的现实。

随着各种社会问题的逐渐浮现,以及各种“保护性反向运动”的兴起,中国政府开始重新关注重大的民生和社会问题,并出台一系列政策促使政府职能重新回归社会本位,比如强调区域平衡发展(西部大开发、中部崛起、东北振兴)、关注弱势群体和农村人口(城市最低社会保障制度和新农村建设)、重视环境保护(绿色GDP试点)、保障公民享受义务教育的权利(对义务教育进行补贴)、保障公民享受基本医疗服务的权利(城市医疗保险制度与农村合作医疗制度)、保障公民安居权(试行城市廉租房),以及保障和加强劳动者的合法权益(新劳动合同法)等。

尽管无论从意愿上看还是从效果上看,政府向社会本位回归的力度都急需强化,但是,一个不可否认的事实是,这种回归已经实实在在地发生了。中国是一个善于创造神话的国家。在“增长”与“发展”双重不足的情况下,中国改革以后的持续高增长打破了以“华盛顿共识”为代表的市场经济学教义。那么,在“增长”与“发展”开始分野的今天,在中国政府从增长本位中逐渐苏醒而政治体制改革却相对滞后的情况下,我们是否可以期待一个走向和谐的“增长”?

参考文献

1.Cai,Hongbin,Daniel Treisman,2005,“Does Competition for Capital Discipline Governments Decentralization,Globalization,and Public Policy”, American Economic Review,95,3,817一830.

2.Chen,Wenhong, 2007,“Does the Colour of the Cat Matters The Red Hat Strategy in China's Private Enterprises',Management and Organization Review,3,1,55一80.

3.Chow,G.,1993,“Capital Formation and Economic Growth in China',Quarterly Journal of Econorrcics,108(3),809一842.

4.Dewatripont,M. and E. Maskin,1995,“Credit and Efficiency in Centralized and Decentralized Economies”,Review of Economic Studies,62,4,541一555.

5.Dewatripont,M.,I. Jewitt and J. Tirole,1999,'The Economics of Career Concerns,Part:Application to Missions and Accountability of Government Agencies',Review of Economic Studies,66(1),199一217.

6.Holmstrom,B. and P. Milgrom,1991,“Muti-task Principal-Agent Analysis: Incentive Contracts,Asset Ownership and Job Design',Journal of law,Economics and Organization,7,24一52.

7.Lazer, E. and S. Rosen,1981,“Rank-Order Tournaments as Optimum Iabor Contracts',Journal of Political Economy,89(5),841一864.

8.Li,D. D. and Liang, 1998,“Causes of Soft Budget Constraint: Evidence on Three Explanations',Journal of Comparative Economics,26(1).

9.Light,P. C.,2006,“The Tides of Reform Revisted:Patterns in Making Government Work”,Public Administration Review,Jan/Feb,Vol. 66,No.1,6一19.

10.Li,Hongbin and Li-An Zhou,2005,'Political Turnover and Economic Performance: The Incentive Role of Personnel Control in China',Journal of Public Economics,89,1743一1762.

11.Maskin,E.,Y. Y. Qian and C. Xu,2000,“Incentives,Information,and Organizational Form',Review of Economic Studies,67,359一378.

12.0i,J. C.,1995,“The Role of Local State in China's Transitional Economy',China Quarterly, 44,1132一1149.

13.Qian,Y. and G. Roland,1998,“Federalism and the Soft Budget Constraint',American Economic Review,77,265一284.

14.Qian,Yingyi and Barry R. Weingast,1997,“Federalism as a Commitment to Preserving Market Incentives”,Journal of Economic Perspectives,11 (4),83一92.

15.Qian,Y.,G. Ronald and C. Xu,1997,“Federalism as a Commitment to Preserving Market Incentives”,Journal of Economic perspective,11(4),83一92.

16.Rawski,T.,2002,“How Fast is China's Economy Really Growing?',The China Business,March-April.

17.Sun,Laixiang, 1998,“Estimating the Investment Function Based on Cointegration: The Case of China',Journal of Comparative Econorrcics,26(1),175一191.

18.Young,A,2000,“The Razor's Edge:Distorations and Incremental Reform in the People's Republic of China',Quarterly Journal of Economics,115,1091一1135.

19.Zhang, Jun,2003,“Investment,Investment Efficiency and Economic Growth in China',Journal of Asian Economics,14 (5),713一734.

20.北京大学CCER宏观组:《产权约束、投资低效与通货膨胀》,载于《经济研究》2004年第9期。

21.波兰尼:《大转型:我们时代的政治与经济起源》,浙江人民出版社 2007年版。

22.冯兴元:《中国辖区政府间竞争理论分析框架》,载于《天则经济研究所内部文稿系列》2001年。

23.郭庆旺、贾俊雪:《地方政府行为、投资冲动与宏观经济稳定》,载于《管理世界》2006年第4期。

24.蒋云赞、任若恩:《中国工业的资本收益率测算》,载于《经济学(季刊)》2004年第3卷第4期。

25.陆铭、陈钊、严冀:《收益递增、发展战略与区域经济的分割》,载于.《经济研究》2004年第1期。

26.秦朵、宋海岩:《改革中的过度投资需求与效率损失》,载于《经济学(季刊)》2003年第2卷第4期。

27.沈立人、戴园晨:《我国“诸侯经济”的形成及其弊端和根源》,载于《经济研究》1990年第3期。

28.王绍光:《大转型:1980年代以来中国的双向运动》,载于《中国社会科学》2008年第1期。

29.王世磊、张军:《中国的地方官员为什么要改善基础设施》,载于《经济学(季刊)》2008年第7卷第2期。

30.王永钦、张晏等:《中国的大国发展道路—论分权式改革的得失》,载于《经济研究》2007年第1期。

31.温银泉、•才婉如:《我国地方市场分割的成因与治理》,载于《经济研究》2001年第6期。

32.杨其静、聂辉华:《保护市场的联邦主义及其批判》,载于《经济研究》2008年第3期。

33.张军:《资本形成、工业化与经济增长:中国的转轨特征》,载于《经济研究》2002年第6期。

34.张军:《增长、资本形成与技术选择》,载于《经济学(季刊)》2002年第1卷第2期。

35.张军:《资本形成、投资效率与中国的经济增长:实证研究》,清华大学出版社2005年版。

36.张军等:《中国为什么拥有了良好的基础、设施?》,载于《经济研究》2007年第3期。

37.张军:《分权与增长:中国的故事》,载于《经济学(季刊)》2007年第7卷第1期。

38.张军:《为增长而竞争》,格致出版社、上海人民出版社2008年版。

39.张维迎、栗树和:《地区间竞争与中国企业的民营化》,载于《经济研究》1998年第12期。

40.张晏、龚六堂:《分税制改革、财政分权与中国经济增长》,载于《经济学(季刊)》2006年第5卷第1期。

41.中国社科院经济增长前沿课题组:《高投资、宏观成本与经济增长的可持续性》,载于《经济研究》2005年第10期。

42.周黎安:《晋升博弈中政府官员的激励与合作》,载于《经济研究》2004年第6期。

43.周业安、冯兴元、赵坚毅:《地方政府竞争与市场秩序的构建》,载于《中国社会科学》2004年第1期。

44.周业安、赵晓男:《地方政府竞争模式研究》,载于《管理世界》2002年第12期。

作者:张威 吴能全

Performance Metering and Growth Dilemma:

The Past and Forecast of China's Decentralization

Zhang Wei Wu Nengquan

[Abstract] The structure based on decentralization is responsible for both China's rapid economic growth in the past and the recent challenges of China. By a multitask principle-agent model,we try to justify the growth-oriented metering system in certain historical period and discuss its two different outcomes in the time sequence of China's reform. Given the local government is responsible for growth and development, China's initial status characterized by the dual lack of growth and development determine that the two performances can be mutually facilitated by each other in the first stage of China's reform. If the two performance indicators can be simultaneously improved,the incentive contract between the central government and local governments only relies on the metering cost,this is why we found the GDP ranking actually served as a yardstick for the competition among local authorities. But as the one-off potential of reform was released,performance combination approaches the performance possibility frontier determined by the given resources constraints,the growth and development start to diverge. So the two different performance pattern in the time sequence of China's reform explained why“competition for growth' is a race to the top in the first stage of China's reform but a race to the bottom in the latter period.

[Key Words]local government economic growth performance metering JEL Classification:P27 R59 H77