引言

美国作为世界第一大经济体累计产生了大量的碳排放,在2007年实现碳达峰之后,其碳排放开始逐渐下降,碳减排工作取得了一定的成果,对美国碳减排进行分析有助于理解美国碳减排逻辑,并提出对我国的启示。

中大咨询对美国减碳政策进行了梳理,发现美国减碳政策在摇摆中形成了以发展清洁能源为主,推动各部门低碳转型、创新负排放技术为辅的路线,同时利用财政政策与碳交易市场机制推动企业自愿碳减排。中大咨询认为我国应加强政策引导、完善市场机制,推动企业创新减排技术,保持政策连贯性以规避政策摇摆风险,推动我国碳减排的同时引领全球构建应对气候危机新格局。

美国减碳政策发展历程与总结

美国2019年碳排放量约占全球碳排放量的15%,累计碳排放(1900年至2019年)排名全球第一,需要承担应对气候变化的大国责任。但是美国两党执政理念存在差别,导致减碳政策在各阶段表现出截然不同的态度,使减碳政策的发展经历了一波三折的发展过程,造成了整体减排效果不够理想的局面。美国不同于欧盟,其在早期较为依赖石油进口,但是随着页岩气革命的发展,美国传统化石能源产业又逐渐在经济中占据了重要地位,因此美国内部传统能源产业利益集团与新兴产业利益集团存在一定冲突,使美国减碳政策反复多变。

萌芽时期(1993年以前):以污染治理、节能增效为主制定政策,利用政策强化市场机制来推动节能减排工作

早期美国减碳政策整体上呈现出以污染治理、提高能源效率并调整能源结构为主线的特征,以环境税、财政补贴、排污权交易为主要方式推动政策执行。美国在早期与欧盟类似,同样是以重工业发展为主,产生了环境污染以及化石资源依赖问题,还面临着能源危机。因此,美国的环境政策将解决环境污染与保护能源安全当作主要抓手,先后出台了《1960年空气污染控制法》《清洁空气法案》《国家环境政策法》等多项法律法规,同时成立了美国环保局以推动美国环境保护。随后又颁布了《能源政策和节约法案》《国家节能政策法》《联邦能源管理改进法》《国家能源政策法1992》等法律法规,注重提高能源使用效率、减少能源使用产生的污染、开发可再生能源。

在实际执行中,由于早期行政管制手段存在财政压力大、环境治理成本高且治理效率低、难以调动企业自主治理污染等弊端,导致单一的行政管制手段难以发挥应有的效果,由此美国政府开发了环境税体系、排污权交易体系、财政补贴体系,利用政策引导市场,将行政管制与市场机制相结合,强化市场机制的作用,以此推动推动美国环境保护与能源开发工作的展开[1] [2] [3]。

在环境税体系方面,这一时期内美国政府提出了《二氧化硫税法案》、《综合应对、赔偿和责任法》、《环境收入税法案》等政策法案,不断完善美国的环境税种,贯彻“污染者付费原则”,从而推动企业减少二氧化硫等污染物的排放,同时节约能源、提高能效;在排污权交易体系方面,1976年美国环保局提出补偿政策,为超量削减污染物排放的企业提供“排放削减信用”认证,推动“排放削减信用”在市场上进行交易,在此之后美国的排污权交易制度逐渐建立,开展了一系列的排污权交易,如铅交易计划、《蒙特利尔公约》下的可交易许可证体系、《清洁空气法》促成的二氧化硫许可交易体系[4]。

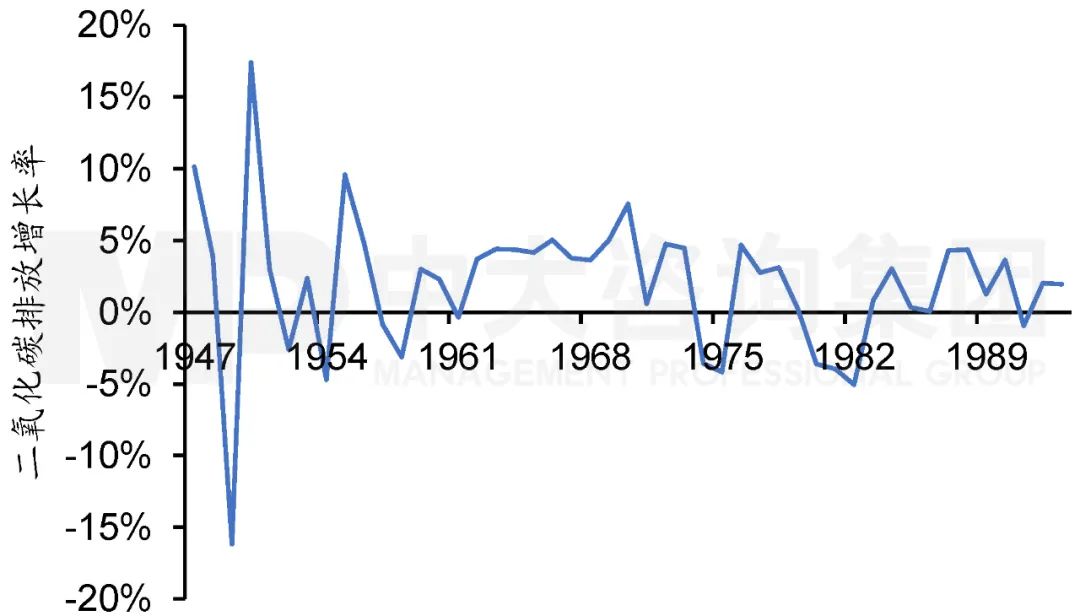

在这一时期内,美国经历了国内外的环保运动、能源危机,引起了美国政府对环境治理、能源结构的反思,开始采取相应措施来应对环境污染与能源危机。同时,随着国内外对全球气候变化问题的认识逐渐深入,美国也开始关注气候变化问题,但并未将其提高至战略重心的地位,因此这一时期主要解决美国的环境与能源问题。在解决环境问题与节约能源的过程中,美国二氧化碳排放增长速度逐渐放缓(图1)。

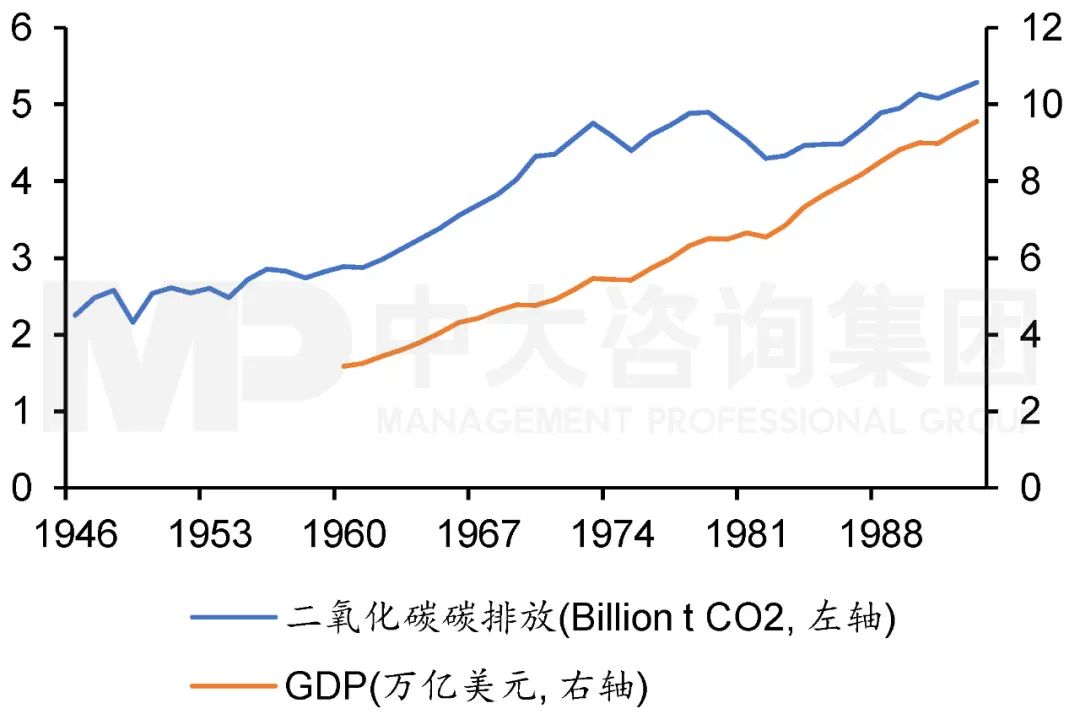

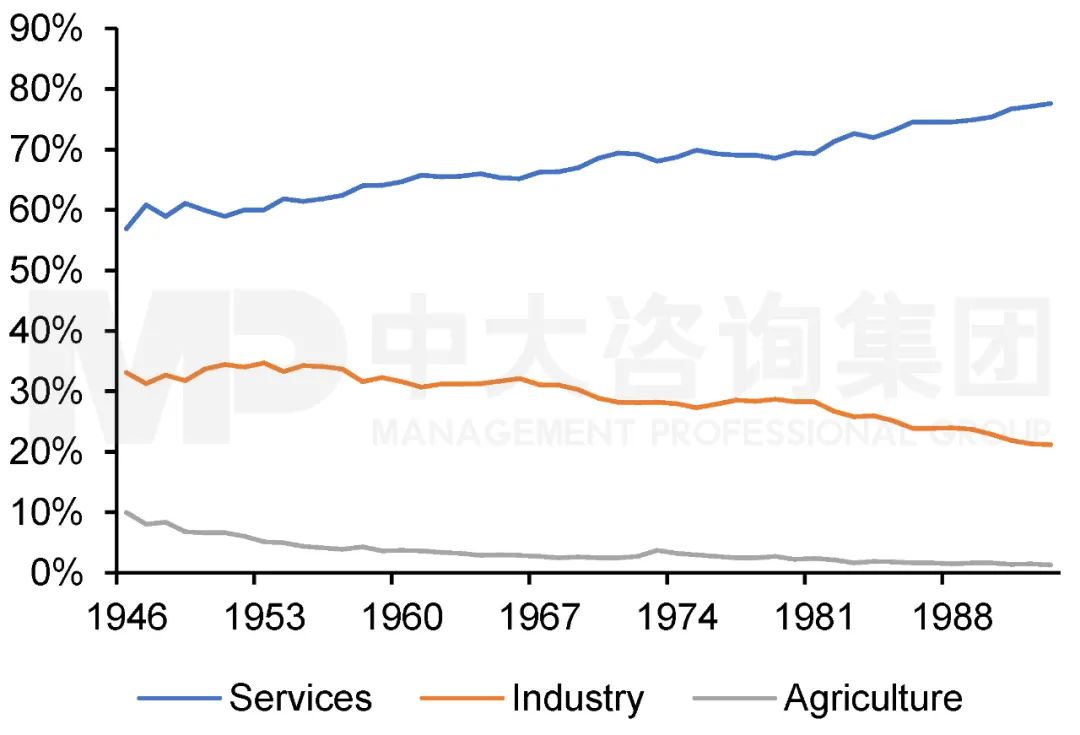

其原因是美国政府利用行政管制与市场机制推动企业自主节能减排,部分高污染企业跨国经营将生产工厂转移至环境管制水平低的国家,此时又正逢美国产业结构优化,低污染的服务业快速发展,占GDP的比重不断上升(图3),令美国碳排放增速放缓。但是这一阶段内,碳排放变化与GDP走势高度相似(图2),表明碳排放并未与经济增长脱钩,美国的二氧化碳排放仍处于增长阶段。

图1 1947年至1993年美国二氧化碳排放增长率。注:数据来源于Our world in data

图2 1946年至1993年美国二氧化碳排放与GDP走势。注:数据来源于Our world in data和世界银行

图3 1946年至1993年美国产业结构。注:数据来源于Our world in data

克林顿时期(1993年-2001年):以能源政策为核心,推动节能减排

在污染问题得到缓解后,气候变化问题得到重视,美国开始在国际上积极展开气候外交,在国内开始以能源政策为核心推出减碳政策,利用税收、财政等手段持续调动市场积极性,通过调整能源结构、提高能源利用效率来实现节能减排。

在国际方面,美国为提高自身国际领导力、引领全球发展以获取经济与政治利益,表现得相对积极,主张使用市场机制的手段来解决全球碳排放问题,并促进了《京都议定书》的签署。

在国内方面,1993年,克林顿政府要求经济、社会、生态之间保持协调发展,发布了《气候变化行动计划》,首次提出明确的减排目标:将2000年的碳排放量减少1.09亿吨。之后由于环境污染得到了控制,美国减碳政策落脚点转变为能源政策,提出《国家能源综合战略》、替代燃料免税举措、碳封存项目开发、可再生能源和分布式系统集成计划、清洁燃料资助计划、生物质能研发计划等一系列举措[5],旨在提高美国各部门能源利用效率,改善能源消耗结构,同时利用碳捕集、封存技术减少碳排放。克林顿政府在政策执行中利用财政补贴[6],

[7]、环境税收、提供税收抵免[8]、发起“气候拯救者”等政企合作项目[9],利用政策引导企业自主节能减排,从而推进美国节能减排工作。

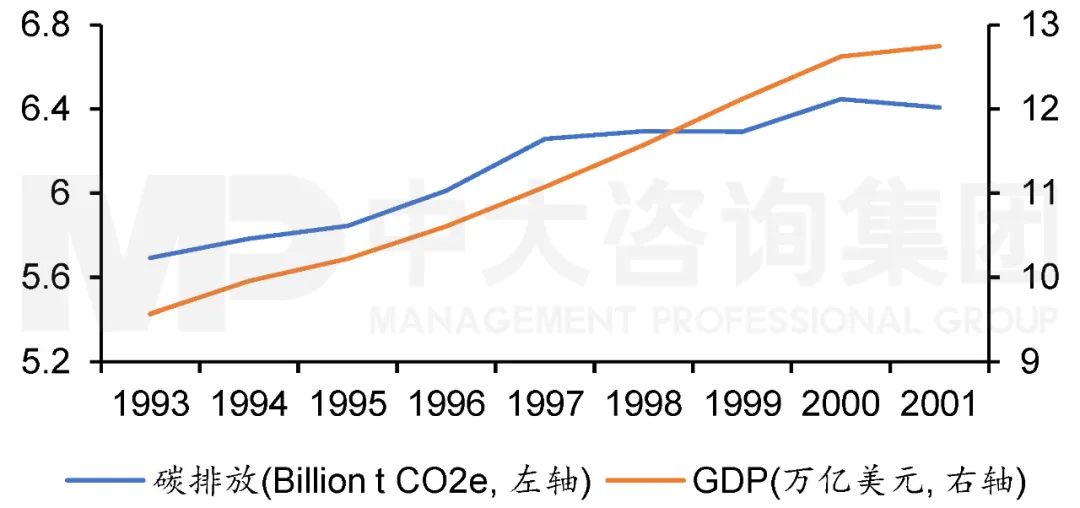

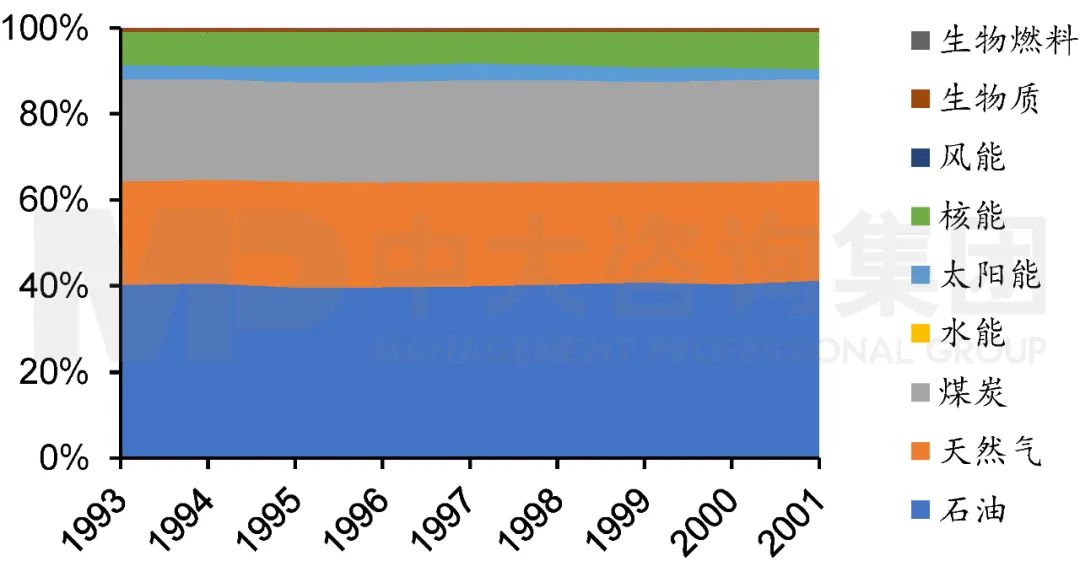

克林顿政府的减碳政策主要以新能源的开发利用、能源效率的提高为目标,但此时美国联邦政府预算约束较大,且美国国会由共和党控制,两方面因素限制了克林顿研发支出、财政补贴、税收激励等政策的实施,在这两方面作用下导致克林顿政府的减碳政策并未达到较好的效果,使得美国在克林顿执政时期内的碳排放仍保持不断增长的态势(图4)。在这一时期内,美国新能源政策的实施同样未产生良好的效果,化石能源占比基本稳定在88%左右,保持在平稳状态(图5)。

图4 1993年至2001年美国碳排放与GDP走势。注:数据来源于Climate Watch和世界银行

图5 1993年至2001年美国能源结构。注:数据来源于Our world in data

小布什时期(2001年-2009年):在国际上消极应对气候变化,在国内积极推动低碳经济

进入21世纪之后,国际上对气候变化问题的重视程度逐渐提高,但是此时美国在国际上呈现出较为消极的态度。在小布什执政早期,美国政府认为《京都议定书》的内容不符合美国的经济与政治利益,会导致失业率上升、物价上涨等问题而影响美国经济发展,于2001年宣布退出《京都议定书》。之后随着国际社会上《京都议定书》的生效,美国开始担忧其国际领导地位受影响,加之国内外舆论压力对小布什政府产生了较大影响,小布什政府对待气候变化问题的态度有所好转,但仍趋于消极,在巴厘岛会议上反对欧盟的倡议,拒绝接受减排目标[10]。

然而,鉴于能源对外依存度较高且低碳经济具有巨大的发展潜力,美国政府为维护国内能源安全与避免失去技术优势,仍以相对积极的态度制定国内减碳政策。在小布什执政初期,美国页岩气革命还未取得良好成果,导致美国能源自给率仍较低,对外依存度仍不断上涨,因此美国在这一阶段内较为注重国内新能源的发展,提出了《2005

能源安全法案》《安全、负责任的、灵活的、有效率的交通平等法案2005》《2007 低碳经济法案》等一系列政策法规,以此推动美国新能源的发展。

同时,欧盟在国际上积极推动全球应对气候变化问题,试图引导国际低碳技术与低碳经济的发展,面对这样的形势,美国为维持自身技术优势以获取政治与经济利益,也在国内推动碳减排相关技术的创新与应用。美国联邦政府先后提出了《全球气候变化技术计划》《2007节能建筑法案》及《2008气候安全法》等政策法规,利用财政补贴推动新能源技术的开发、开展“气候领袖”、“能源之星”、“高效运输伙伴计划”等项目推动各部门碳减排,还制定了美国气候变化技术计划,利用联邦财政拨款研究节能减排技术、二氧化碳回收与储藏技术。

在实际执行中,“气候领袖”、“能源之星”与“高效运输伙伴计划”等项目通过提供补贴、税收优惠等措施直接作用于美国企业,促进企业与政府的合作,提高企业节能减排技术的应用,使企业自愿减排并进行低碳发展。《2005

年国家能源政策法》提出要使用税收优惠、财政补贴等手段激励企业与个人使用节能产品,从而从企业和个人层面共同推进节能减排。如对混合动力汽车提供最高3400美元的补贴、为减排技术项目提供贷款担保、每年拨款2亿美元以发展清洁煤碳技术、每年拨款5000万美元用于生物质能源发展[11]。

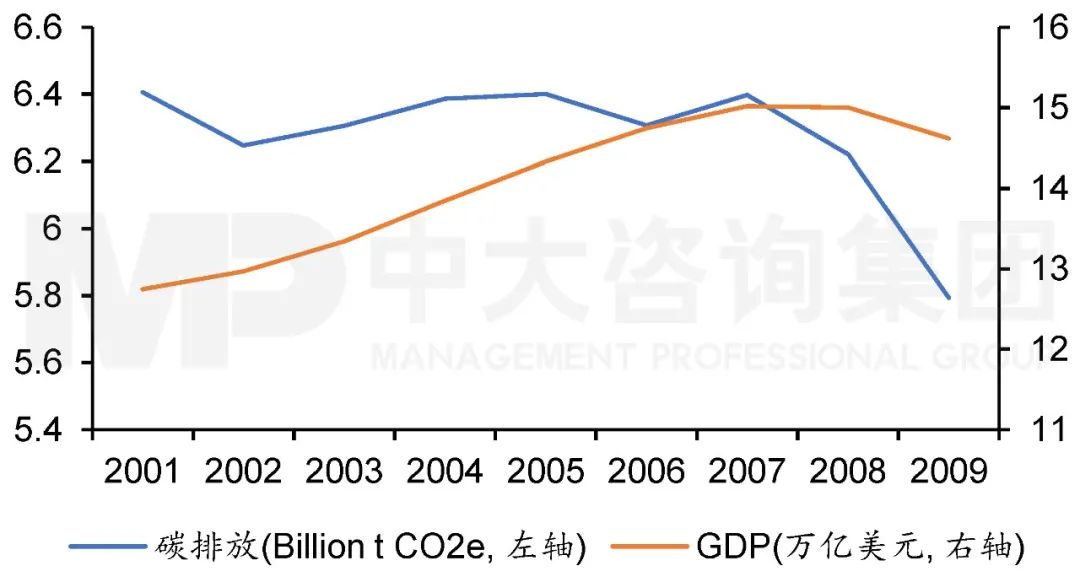

随着减碳政策的执行,“气候领袖”、“能源之星”与“高效运输伙伴计划”等减排项目的快速扩展加速了节能减排工作的推进。美国在2007年实现碳排放达峰,经济增长开始与碳排放脱钩(图6)。

图6 2001年至2009年美国碳排放与GDP走势。注:数据来源于Climate Watch和世界银行

奥巴马时期(2009年-2017年):国际上积极引导气候治理,国内发展低碳经济,以发展新能源推动节能减排

奥巴马政府时期,为提高国际地位并主导国际关系、消除小布什执政影响,美国在全球共同应对气候问题上表现出积极的态度。美国政府在哥本哈根气候大会上对碳减排的目标做出了承诺,还与其他发达国家以及发展中国家构建合作关系,推动全球碳减排。在这一推进国际碳减排过程中,美国在哥本哈根气候大会上提出2020

年碳排放将比2005年17%、到2050年碳排放相比2005年减少83%的目标。之后的历次世界气候大会上奥巴马都较为积极的参与。

同时,奥巴马积极参加国际会议,促成美国与其他发达经济体和发展中国家签订一系列的合作,如北美领导人峰会、美洲国家能源与气候合作伙伴关系计划、美加清洁能源对话行动计划、中美能源效率行动计划等,推进新能源技术、碳捕集技术创新与应用,发展新能源汽车等绿色产业。在2015年,美国与中国签署了《中美元首气候变化联合声明》,之后在两国合作推动下,巴黎气候变化大会终于达成了《巴黎协定》,共同促进全球范围内应对气候变化工作的推进。

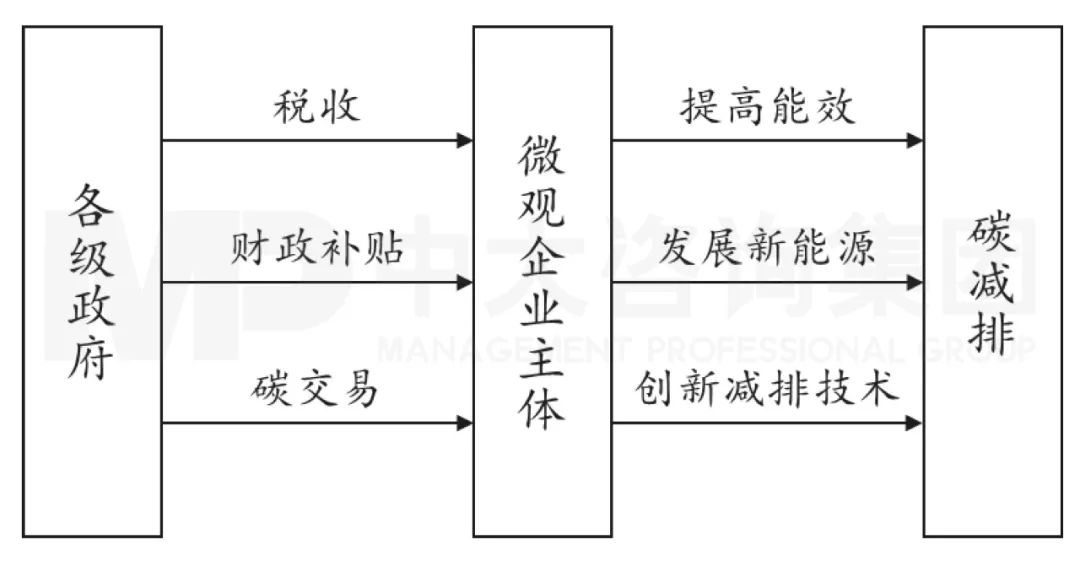

为应对经济危机,奥巴马政府积极推动美国国内低碳经济发展,利用税收、财政补贴和碳交易等方式推动形成企业自愿减排模式,以期实现经济复苏与进一步发展。奥巴马政府重视低碳发展,提出以“绿色经济复兴计划”作为从经济危机中恢复的首要任务,将清洁能源与减排技术的开发视为美国经济新的增长点。

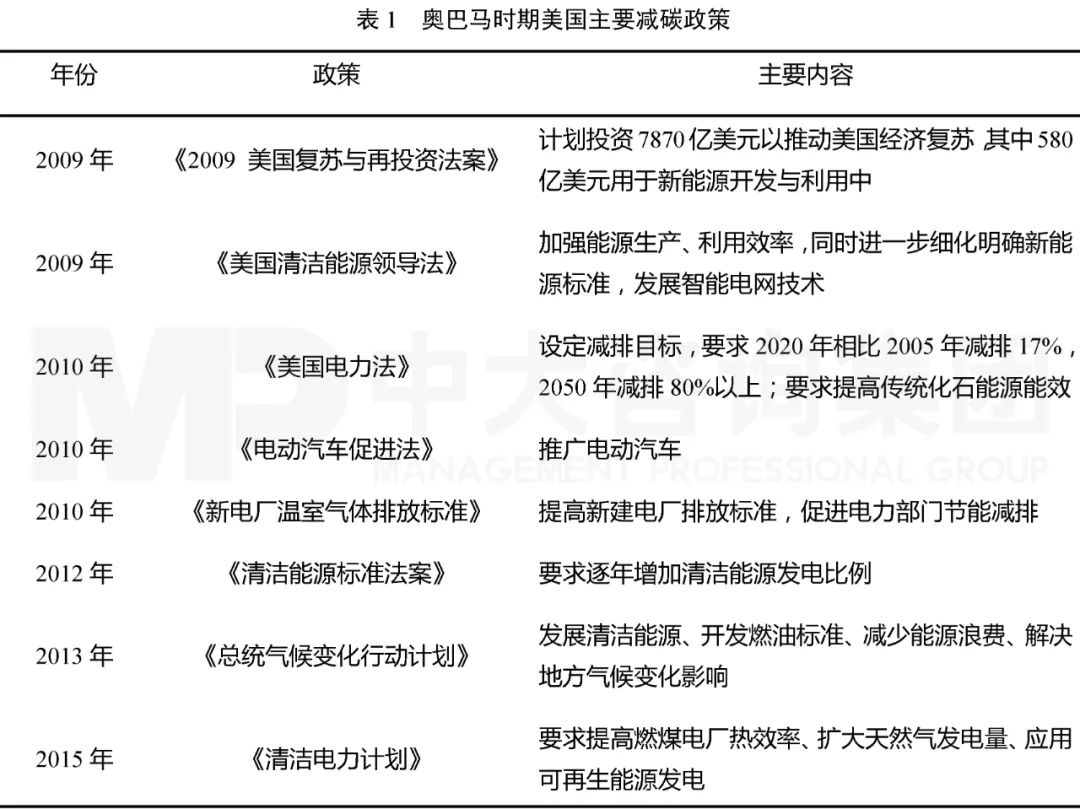

美国政府出台了《美国复苏与再投资法案》,将开发利用新能源与限制温室气体排放写入了法案中,加强清洁能源的利用与开发,《法案》提到要投资580亿美元至气候、能源领域,推动清洁能源开发、能源效率提高、化石燃料低碳化技术开发等,希望通过培育新能源产业促进美国经济增长。之后出台的《清洁电力计划》等政策法规对美国能源供给侧与消费侧两方面进行改革,推动清洁能源技术创新,推广清洁能源的利用和普及,并且开始关注温室气体减排。此外,区域温室气体减排行动(RGGI)和加州碳市场分别于2009年和2013年正式实施,利用碳交易来推动企业碳减排[12]。

这些政策的实施途径同样是税收、补贴等手段与碳交易市场机制,共同推动企业与个人层面的碳减排,如,对替代燃料进行税收减免[13],为水电生产与太阳能发电奖励拨款,拨款超过30亿美元支持碳捕获、利用和储存(CCUS)技术和相关项目[14],补贴电动汽车的发展,限制建筑能源消耗,向企业提供贷款或贷款担保[15],以此进一步加强与企业之间的合作,共同促进美国碳减排。

这些政策举措在内容上以提高能源效率、发展新能源、创新温室气体减排技术为主,在形式上以税收、财政补贴、碳交易为主(图7),从各部门减排入手,加强政企合作,调动企业积极性以形成自愿减排模式,对美国国内节能减排工作产生了积极的作用。

图7 奥巴马时期减碳政策作用路径

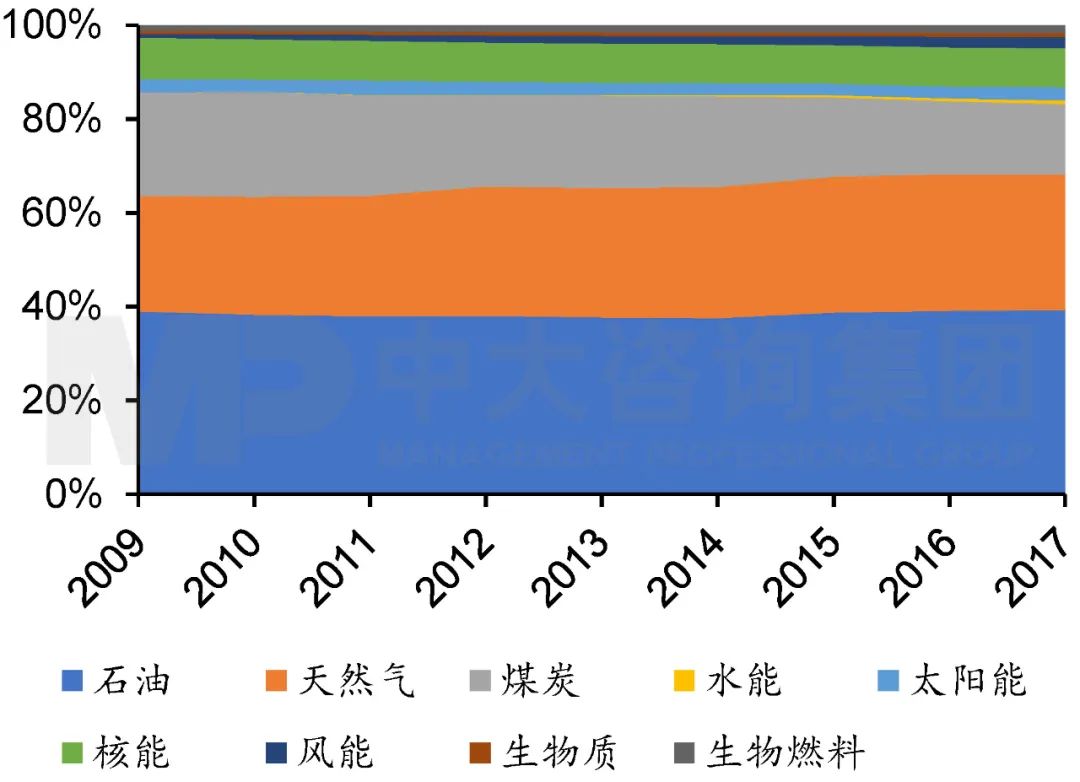

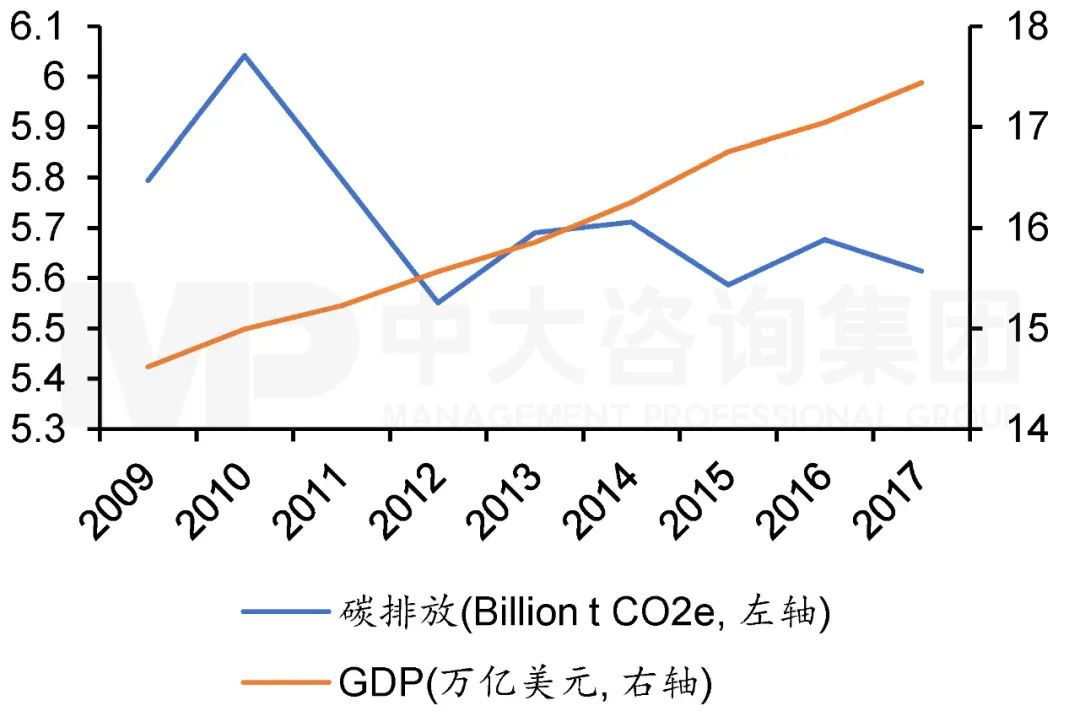

在2007年碳达峰之后,美国能源结构中煤炭占比持续减少,天然气以及新能源占比不断提高,能源结构不断优化(图8)。主要原因是随着技术的成熟,美国页岩气革命在这一时期内取得了一定的成效,加之《美国电力法》等政策法规的推动,美国煤炭使用逐渐下降,而天然气使用量逐年递增,降低了美国的碳排放。与此同时,美国的碳排放呈现出在波动中逐渐降低的趋势,到2017年碳排放约为56亿吨,比2007年下降了约7亿吨(图9),其原因主要是煤炭的使用量减少,直接使美国碳排放逐步下降。

图8 2009年至2017年美国能源结构。注:数据来源于Our world in data

图9 2009年至2017年美国碳排放与GDP走势。注:数据来源于Climate Watch和世界银行

特朗普时期(2017年-2021年):应对气候问题“开倒车”,但国内已经形成“自下而上”的低碳经济发展模式推动碳减排

特朗普政府时期,美国在应对气候问题上“开倒车”。在国际方面,特朗普政府以消极的态度应对全球气候变化问题。由于特朗普不认同人类活动造成全球变暖,加之其背后的利益集团以传统制造业、化石能源行业为主,而且共和党的身份也让他对气候变化持消极态度,其政策倾向于支持传统能源行业。

在国际方面,特朗普上任伊始就宣布退出《巴黎协定》,打击了国际气候合作信心,使得全球范围内的碳减排受到巨大影响。

在国内方面,特朗普政府为消除奥巴马政府的影响,对碳减排同样秉持消极的态度,导致美国联邦政府层面减碳政策发生变化。特朗普政府签署了《能源独立行政令》,撤销了部分气候相关的减碳政策法案,最重要的是废止了《清洁电力计划》,并且在政策上向化石能源倾斜,限制了清洁能源的发展。例如,特朗普政府支持Keystone

XL 和Dakota Access

长距离油气管道建设,推动化石燃料开采,还撤销了限制煤炭生产的规定,这些举措虽然促进了美国传统能源产业的发展,却在实际上影响了美国碳减排的效果。

虽然特朗普政府秉持消极态度,但是受长久以来低碳经济发展的影响,美国低碳发展的整体方向并未发生根本改变,新能源技术以及碳减排技术仍得到了能源部、部分州政府、企业层面的支持,公司、行业、州政府秉持着低碳发展的理念,形成了“自下而上”的低碳发展模式推动碳减排[16]。美国能源部宣布了一系列的低碳与零碳能源技术资助计划,并且制定《恢复美国的核能源领导地位战略》,旨在推动核能技术发展与出口,与此同时,美国能源部还对碳捕集、利用和封存技术研发项目进行资助。

美国在特朗普政府时期经历了政策上的“开倒车”行为,虽然已经形成的企业、行业与州政府的“自愿减排”措施推动美国实现“自下而上”的减排过程,使美国社会仍沿着低碳的方向发展,但是共和党与民主党之间的竞争与冲突导致美国碳减排工作无法一以贯之地持续推进,使得减排效果不够理想、碳排放量存在较大波动。甚至美国2018年碳排放为58亿吨,相比2017年的56亿吨又产生了一定幅度的上涨,虽然2020年美国碳排放产生了一定幅度的下降,但其直接原因是新冠疫情导致美国企业生产活动受到极大影响,碳排放量降低。因此,在特朗普执政时期内美国减碳政策执行力度不够,若要达到1.5℃的温升目标,美国仍存在较大的减排要求。

拜登时期(2021年至今):积极推动气候治理,从能源角度入手加速各部门低碳发展

进入拜登政府时期以来,美国在减碳政策方面又表现出较为积极的态度。在国际上,拜登政府将气候变化确立为“美国外交政策和国家安全的基本要素”,且其奉行多边主义的外交政策,希望美国在气候外交新格局上取得领导地位。因此,拜登政府上任伊始就宣布重新加入《巴黎协定》,推动全球气候治理,试图在全球解决气候变化问题的过程中占据领导地位[17]。拜登政府还制定了气候融资计划以减少国际高碳项目、增加气候融资,这些行为表明拜登政府在气候问题上采取了积极合作的方式,希望通过应对气候危机的行为来巩固美国盟友体系,并且重塑美国的国际领导力。

在国内,拜登政府恢复了奥巴马政府时期的积极态度,甚至犹有过之,提出“3550”目标,即到 2035 年通过可再生能源实现无碳发电,到2050年实现碳中和。拜登政府为了消除特朗普执政带来的影响,推出了一系列的行政命令来推进碳减排工作,例如,发布了《应对国内外气候危机的行政命令》《清洁未来法案》等,通过推动新能源技术创新、实施绿色清洁能源解决方案、加大清洁能源投资、利用绿色金融优化市场资源配置等途径来促进能源转型,将发展清洁能源与美国经济发展相结合,加速各部门的低碳发展。具体而言,拜登政府计划投资4000亿美元对技术进行创新与应用,降低清洁能源、碳捕集、燃料替代等技术的应用成本。同时,拜登政府还计划投资16000亿美元兴建基础建设,其中包括了建设充电桩、优化交通路线、优化电网布局、实现清洁能源发电、升级改造现有高耗能建筑物、发展气候智能型农业。

美国减碳政策启示

美国减碳政策经过多年的发展,形成了政府利用政策法案引导、市场自发调节的总体减排模式,通过税收、财政补贴、碳交易等手段推动行政管制与市场机制相结合,共同推进减碳政策的执行。

在这个模式下,美国形成了发展新能源、调整能源结构、创新负排放技术的碳减排路线,取得一定碳减排效果的同时获取了技术优势。然而共和党与民主党之间的执政理念差异导致美国部分减碳政策延续性较差,使减碳法案为美国碳减排起到了重要作用。从美国减碳政策的制定与实施过程中可以总结以下经验:

第一,美国减碳政策在执行上形成了积极利用财政手段与市场机制推进企业层面的碳减排的方式,以“自下而上”的自愿减排模式推进碳减排工作。在这一过程里,美国政府重视通过政企合作的模式来创新减碳技术,利用政府政策引导市场发展,提高市场积极性,获取技术优势从而维护美国的国际竞争优势。在政策执行中,美国政府采取了税收、补贴、金融等手段影响企业生产经营的成本,通过市场价格机制促使企业自愿开展创新活动以发展碳减排技术。

目前我国在税收体系、财政补贴、绿色金融等方面已经取得了长足的进步,但是仍存在未能直接针对碳排放征税、碳排放权交易市场不够完善等缺点需要改进。

因此,我国需要保持创新驱动策略,不断完善税收、财政补贴、碳交易、绿色金融等体系来调动企业积极性,使“看得见的手”与“看不见的手”互相协同、相得益彰,加强政企合作,激发市场活力,利用政企合作模式推动技术创新以获取核心技术,在低碳经济发展中取得优势。

第二,美国减碳政策在内容上以创新清洁能源技术为主线,取得了一定技术优势,逐步调整自身能源结构,提高能源自给率并减少碳排放。目前我国在光伏产业等清洁能源技术方面处于国际领先地位,新能源产业已打下坚实基础,在产业规模、制造技术水平、成本竞争力等方面有明显的竞争优势,但在某些方面仍存在着短板与劣势,需要我国付出极大的努力来克服,如海上风电、氢能与燃料电池技术距离全球顶尖水平仍有差距[18]。同时,这也意味着在拜登政府积极的减碳政策下我国在新能源技术开发应用中面临着更加激烈的竞争局面。

因此,我国需要推动海上风电、氢能、燃料电池、碳捕集、利用与封存等技术的创新,加速推进新能源核心技术自强自立,获取国际竞争优势,提高能源独立性,推动国内乃至全球的碳减排。

第三,纵观各时期内美国减碳政策的变化,克林顿、奥巴马、拜登等民主党派总统的减碳政策较为积极,而小布什和特朗普等共和党的态度则是较为消极。党派执政理念之争导致美国减碳政策出现了明显的“钟摆效应”,这导致美国政策的连续性较差,无法产生更长期的效果。因此美国各项具有延续性的法案在实际上对长期碳减排工作的推动作用更强,例如《清洁能源标准法案》等法案推出后,即使政府换届使总统行政命令出现了反复,也令美国相关的碳减排工作得以持续推进,并取得一定的减排效果。

我国目前针对“双碳”目标也出台了一系列的政策,然而在政策推进碳达峰碳中和相关工作过程中,部分地方不可避免地产生了“一刀切”和“运动式”减碳行动,导致政策效果不够理想。因此,我国在制定减碳政策法规时需要吸取美国的经验教训,以此为戒,不断完善碳达峰碳中和“1+N”政策体系,发挥立法的延续性优势,持续推进减碳工作。

【参考文献】

[1] 张莉. 美国气候变化政策演变特征和奥巴马政府气候变化政策走向. 国际展望, 2011(1): 75-94, 129

[2] 李继嵬. 美国环境税研究. 吉林大学, 2018

[3] 赵红. 美国环境管制政策分析及启示.管理现代化, 2005, (5): 16-18

[4] 吴健, 马中. 美国排污权交易政策的演进及其对中国的启示. 环境保护, 2004, (8): 59-64

[5] 门丹. 美国低碳经 济政策转向研究:原因、定位及经济绩效. 辽宁大学, 2013

[6] DOE. About the State EnergyProgram. https://www.energy.gov/eere/wipo/about-state-energy-program

[7] IEA. Clean Fuels Grant Program.

[8] IEA. Renewable ElectricityProduction Tax Credit (PTC).

[9] IEA. Public-Private Partnership- Climate Savers.

[10] 焦莉. 奥巴马政府气候政策分析. 上海外国语大学, 2018

[11] IEA. Energy Policy Act of 2005(Energy Bill).

[12] 郑爽. 国际碳排放交易体系实践与进展.世界环境, 2020, (2): 50-54

[13] IEA. American Recovery andReinvestment Act of 2009: Tax-Based Provisions.

[14] IEA. American Reinvestment andRecovery Act - CCUS elements.

[15]

DOE. Pushing America’sAutomotive Industry

Forward.https://www.energy.gov/articles/pushing-america-s-automotive-industry-forward

[16] 曹慧. 特朗普时期美欧能源和气候政策比较. 国外理论动态, 2019(7): 117-127

[17] 赵行姝. 拜登政府的气候新政及其影响.当代世界, 2021(5): 26-33

[18] 中国宏观经济研究院. 夯实基础,巩固提升我国新能源产业竞争优势. [2021-04-02]. https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/jd/wsdwhfz/202104/t20210402_1271693_ext.html